"Globe-trotters, les opérateurs d'Albert Kahn autour du monde, 1909 - 1930". L'exposition photographique grand format.

Découvrez et redécouvrez ici, les trente-six autochromes de l'exposition photographique grand format en plein air "Globe-trotters : les opérateurs d'Albert Kahn autour du monde 1909-1930", réalisée par le Département, installée dans les parcs départementaux de Sceaux et des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne et au Domaine de Madame Elisabeth à Versailles, jusqu'au 21 mai 2021.

Il suffit de cliquer sur les photos pour les agrandir et sur les flèches de droite pour les faire défiler !

Entre 1908 et 1931, les opérateurs du banquier philanthrope Albert Kahn ont fait le tour du monde et ont ramené 72 000 autochromes, témoignages extraordinaires d’un ailleurs lointain et si proche, conservés au musée éponyme de Boulogne-Billancourt. Déserts, jungles, villes ou montagnes, grands dignitaires, vagabonds, samouraïs ou cavalier mongols, rien n’échappe aux chambres de ces opérateurs globe-trotters à l’oeil acéré et aux cadrages parfaits.

À l’aube du XXe siècle, ils captent les prémices des grands bouleversements qui se préparent, des vieilles civilisations en train de s’éteindre aux assauts de la modernité de la nouvelle ère. Du temple de Baal à Palmyre, détruit en 2015, aux jeunes bergers des Balkans, cette poudrière qui déclenchera 14-18, en passant par la vallée de Chamonix dans les Alpes, Moukden, la rue des bijoutiers en Chine, ou les cowboys de Rocky Mountain Polo Pony Ranch au Canada, l’exposition, conçue comme un parcours géographique tracé sur quatre continents, est un inoubliable voyage au coeur de l’Histoire.

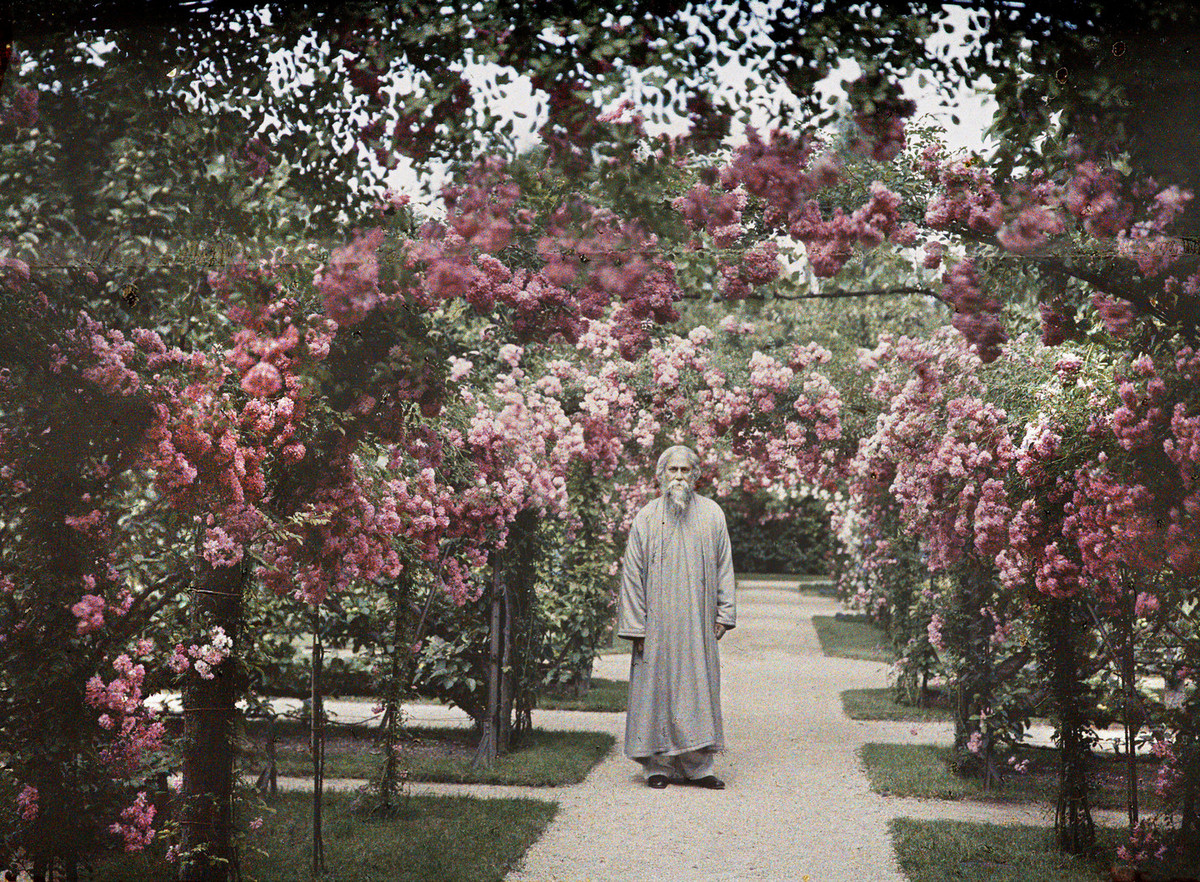

Boulogne, Rabindranath Tagore, juin 1921

S’il fallait choisir une photographie annonciatrice du projet d’Albert Kahn, une invitation illustrée au voyage sur la planète monde, ce serait celle-ci, prise dans l’allée des roses de sa propriété à Boulogne. « En cueillant ses pétales, vous ne saisissez pas la beauté de la fleur », écrit Rabindranath Tagore (1861-1941), natif de Calcutta, poète, dramaturge, compositeur, peintre, chantre du Bengale, qui fut aussi, en 1913, le premier Prix Nobel de littérature choisi hors du monde occidental. Albert Kahn, qui le fréquentait comme il fréquentait les plus hautes autorités intellectuelles de l’époque, semble lui répondre en dépêchant ses opérateurs hors des frontières, afin de témoigner d’une planète aux beautés universelles mais fragiles.

Londres, les docks vus du pont de Londres, juin 1924

Au fond, le Tower Bridge, construit sur la Tamise en 1894, est alors le plus grand pont suspendu du monde. Londres, avec 7,5 millions d’habitants, dispute à New York le titre de ville la plus peuplée et demeure, un temps encore, le plus grand port planétaire. Le tour du monde commence ici, Upper Pool of London, des kilomètres de quais où s’agrègent des centaines de barges et quelques navires à vapeur en partance vers le nord. La densité y est telle que la légende veut qu’on puisse traverser le fleuve à pied sec, de bateau en bateau, comme Moriarty fuyant devant Sherlock Holmes. Nous voilà au point de départ d’une enquête sur l’état d’un monde partagé entre l’histoire et la modernité.

Suède, Fornby, lac Siljan, août 1910

Le mot « pittoresque » pourrait avoir été inventé en Dalécarlie, cœur de la Suède historique et folklorique. Refuge au XVIe siècle de Gustave Vasa, premier dans la dynastie des rois d’une Suède indépendante, c’est surtout le pays des forêts et des lacs, des costumes fleuris et des maisons peintes au rouge de Falun. L’embarcadère des vapeurs devient prétexte à l’image méditative d’un monde sans âge. Un homme en barque – est-ce un médecin, un pasteur ? – rejoint l’autre rive. On croirait écouter l’andante – sous-titré « Siljan : passent les bateaux » de la Suite dalécarlienne qu’Helena Munktell, native de la région, compose exactement à la même époque. Le long temps de pause a peut-être fait disparaître les cygnes sauvages, mais on pense également au paysage suédois, emblématique d’une nature exaltante, devant lequel le Finlandais Sibelius imaginera quelques années plus tard le finale de sa Cinquième Symphonie.

Allemagne, Cologne, la cathédrale, septembre 1924

Entre deux mondes, celui disparu de l’Allemagne défaite au lendemain de la Première Guerre mondiale, et celui annoncé par l’accession au pouvoir du régime nazi. La statue de l’Empereur Guillaume II s’éloigne de dos, retourne peut-être vers la cathédrale, une des rare choses à tenir debout dans cette République de Weimar fragilisée dans ses fondations et ses structures. À ses pieds, un mendiant. Ils seront dans quelques années innombrables, bientôt des millions de sans-emploi. Fermente alors, entre profiteurs et laissés-pour-compte, à travers toutes les couches d’une société allemande dévastée, l’illusoire éternité d’un IIIe Reich. Cadrage, perspectives : on ne pourrait composer photo plus symbolique de ce qui se passe en Europe à ce moment-là ; une image presque prémonitoire des totalitarismes à venir.

Serbie, environs de Belgrade, trois jeunes bergers, avril 1913

Trois enfants des Balkans entre trois guerres. En 1912, en 1913, les guerres ici confrontent, alternativement alliés et rivaux, des États morcelés, l’Empire ottoman, et les stratégies à distance des grandes puissances européennes. La poudrière des Balkans redoute, à moins qu’elle ne l’attende, l’étincelle qui fera exploser les frontières du monde ancien, ouvrir la brèche sur la Première Guerre mondiale, jaillir l’incontrôlable lave des nationalismes autoritaires. Cependant, avec leurs costumes traditionnels, portés avec une indéniable fierté, ces trois petits bergers, sur la route du mont Avala qui domine Belgrade, pourraient tout aussi bien être assis au bord d’une case d’un album de Tintin, Le Sceptre d’Ottokar par exemple.

Grèce, mont Athos, septembre 1918

Peu importe qui, du géant Athos ou du dieu Poséidon, a jeté sur l’autre le rocher mythologique devenu montagne : culminant à plus de 2 000 mètres d’altitude, le Mont Athos est une montagne sacrée, depuis le VIIe siècle et la donation par l’empereur Constantin des terres de la péninsule aux ermites qui s’y étaient retirés. Depuis l’an mil, vingt monastères orthodoxes se sont accrochés au relief et à la règle de l’inaccessible, qui interdit la présence des femmes et des enfants. Au-delà des monastères, au-delà même de la chrétienté, il émane du lieu quelque chose de scintillant, d’universel, de presque féerique ; à l’image de la Lórien, ce royaume des Elfes préservé du temps que Tolkien décrira plus tard dans sa mythologie de l’Anneau. En tendant l’oreille, on entend l’or tintinnabuler comme les cloches des processions. Si les orages sont sur la montagne, la lumière de paix demeurera préservée des ténèbres des siècles, au point de s’inscrire en 1988 au patrimoine mondial de l’Unesco.

Turquie, Stamboul, mosquée bleue, septembre 1912

Vue d’Istanbul, vue de Constantinople, une même ville aux passés conjoints, romain, chrétien, islamique, entre lesquels circulent les influences et les avenirs de cultures voisines. Point de départ du pèlerinage de La Mecque, la grande mosquée bleue aux six minarets – dont cinq seulement sont ici visibles – fut construite par le sultan Ahmet au début du XVIIe siècle, sur l’emplacement du grand palais des empereurs byzantins. Elle s’inspire, pour en égaler la beauté, de l’architecture de la mosquée Ayasofya sa voisine, qui fut auparavant la basilique chrétienne Sainte-Sophie. En contrebas, on peut encore voir les ruines de l’hippodrome de Constantin. Dialogue des cultures et des religions, coexistence pacifique des croyances : tout semblait alors possible à Stamboul, « ville éternelle » où l’on aspirait encore à l’universalité. Un regard moderne, peut-être un peu ébloui, sur un monde sur le point de disparaître.

Turquie, Alasehir, habitant réfugié dans un arbre creux, janvier 1923

Apparition fantomatique dans les ruines de la guerre gréco-turque qui lança, de 1919 à 1922, l’Empire ottoman étant défait, les nationalistes turcs de Mustafa Kemal à l’assaut des territoires cédés à la Grèce à la fin de la Première Guerre mondiale. Guerres balkaniques, guerres éternelles. Seul dans les ruines de sa maison détruite, un habitant trouve protection dans un arbre creux qu’il aménage comme il peut. Réfugié précaire, ou bien ermite saisi dans sa méditation ? En communion avec l’arbre et la nature ravagée mais résiliente, à mille lieues mystiques de la violence des hommes qui détruit ses propres œuvres et sa propre chair ? D’une modernité saisissante, la prise de vue pourrait bien un siècle plus tard concourir parmi n’importe quel reportage de guerre pour le prix Pulitzer.

Égypte, marchand de poterie dans le vieux Caire, janvier-février 1914

Officiellement ottomane, l’Égypte du Caire est sous occupation anglaise de 1880 à son indépendance en 1922. Elle devient en 1914 un protectorat britannique. En une génération, la population sera multipliée par trois, la surface urbaine par dix. Le vieux Caire tortueux remonte parfois à l’occupation romaine ; avec les souks millénaires et les plus anciens monuments islamiques et coptes, il murmure encore ses secrets de potiers et de marchands à l’oreille du Caire moderne, gagné sur des terres asséchées, construit sur des droites orthogonales dans l’esprit rationnel du baron Haussmann à Paris. Les poteries fragiles, foisonnantes, échappent encore au rangement cartésien des vitrines européennes, c’est tout un imaginaire inchangé depuis le néolithique, « le pays des énigmes et des mystères » de Gérard de Nerval.

Arabie, Gouaira (Quweira, Jordanie), Fayz Bey el Azm, compagnon de l’émir Fayçal, mars 1918

Reportage à chaud, figure d’un chef de guerre au campement de l’armée de l’émir Fayçal, chef de la révolte nationaliste arabe lancée avec le soutien des Anglais contre l’Empire ottoman. Nous sommes huit mois après la prise d’Akaba, sur la mer Rouge. Thomas Edward Lawrence, l’officier de liaison britannique qui combat auprès de Fayçal et de ses troupes sous le surnom de Lawrence d’Arabie, ne doit pas être bien loin de ce frère d’armes qui lui ressemble étrangement. À l’automne 1918, ils prendront ensemble Damas, Fayçal Ier devenant un éphémère roi de Syrie avant d’être chassé, puis promu roi d’Irak par les turbulences diplomatiques entre l’Angleterre et la France. Lawrence d’Arabie sera retourné en Angleterre écrire Les Sept Piliers de la sagesse où il peaufine sa légende et développe sa théorie de l’insurrection. Qui sait ce qu’est alors devenu l’homme au somptueux keffieh brodé ?

Syrie, Palmyre, sanctuaire du dieu Bêl, octobre 1921

Les cités perdues, première… Le sanctuaire du dieu Bêl, construit dans les années trente de notre ère, était le temple le mieux conservé de Syrie jusqu’à sa destruction à l’explosif par Daesh en 2015. Bêl ou Baal, « le maître » des lieux où on le vénère, serait au panthéon de Palmyre une forme divine héritée de la Mésopotamie. Il faut imaginer son apparition au lever du soleil devant la caravane. Ce qui se profile, ce sont les mystères deux fois millénaires qui fascinent Pierre Benoit, écrivain globe-trotteur lui-même, dans ses romans exactement contemporains : les rêves de pierre d’Antinéa dans L’Atlantide, ceux d’Athelstane dans La Châtelaine du Liban. Comme un mirage dans le désert, la promesse d’un monde plus beau.

Irak, Samarra, le Malwiya, minaret de la grande mosquée, mai 1927

Les cités perdues, deuxième… Samarra, surra man ra’a – « celui qui l’aperçoit est heureux ». Datée du milieu du IXe siècle, la grande mosquée demeure la plus importante réalisation des califes abbassides dans l’éphémère capitale Samarra, bientôt supplantée par Bagdad. Rare exemple préservé d’une architecture hélicoïdale, son minaret, le Malwiya, semble venir des ziggourats d’Uruk et de Sumer en Mésopotamie, et s’élever jusqu’au ciel comme une tour de Babel conservée dans les sables. Il en inspira d’ailleurs la représentation par les artistes européens, à commencer par celle de Brueghel l’Ancien au XVIe siècle. Cité oubliée, retrouvée, puis en perdition à cause des attentats et des destructions qu’elle subit entre 2005 et 2007, son site semble depuis protégé par son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Afghanistan, environs de Shahjui, mission d’études des chemins de fer, août 1928

Mission de topographe, de géographe, de cartographe, dite mission Clemenceau pour l’étude d’implantation des chemins de fer en Afghanistan, sous la conduite de M. Sassey, ingénieur, accompagné de deux membres afghans. Nous sommes quarante ans après la parution de la nouvelle de Rudyard Kipling, L’Homme qui voulut être roi, dont on dit qu’un géomètre anglais, William Watts McNair, aurait pu être l’inspirateur. L’étincelle de deux époques : l’idée de la caravane immémoriale et celle de la modernité promise par le chemin de fer. Lequel ne circulera jamais, les premières lignes en Afghanistan n’étant ébauchées que cinquante ans plus tard, aux frontières et à petite échelle, par les envahisseurs soviétiques. Sans parler du problème toujours insoluble de l’écartement des

Indes, Ahmadabad, officiant au temple jaïn Hathi Singh, décembre 1913

Les trois joyaux des Indes : le jaïnisme et la compassion. Détaché de l’hindouisme il y a trois millénaires, le jaïnisme est une religion sans dieu, une aspiration vers l’illumination (nirvana), qui seule mettra fin au cycle des réincarnations successives (samsara). La vie est sacrée, la non-violence un principe absolu. La mission des jaïns envers la nature, qui pour l’Occidental pourrait bien évoquer celle des franciscains, sonne de manière très particulière dans le monde d’aujourd’hui. À la beauté intérieure répond la splendeur de leurs temples de marbre, la plus noble des matières, celle qui fait sonner l’âme humaine. La dentelle des bas-reliefs s’apparente à ceux d’Angkor, jaillis en Asie du Sud-Est du même creuset indien.

Indes, Bénarès, le taureau sacré Nandi, janvier 1914

Les trois joyaux des Indes : l’hindouisme et l’offrande. Dans les temples, nombreuses sont les représentations de « la vache sacrée », comme on la légendait à l’époque, le taureau sacré Nandi ou Nandin, « le joyeux », la monture de Shiva : il suffit de lui murmurer à l’oreille pour que la demande soit transmise directement au dieu lui-même, dont la statue généralement lui fait face. Ornée de guirlandes d’œillets d’Inde, art traditionnel indien, en guise d’offrande pour faciliter la transmission, elle attend, plus débonnaire que majestueuse, dans l’enceinte du Kashi Vishwanath, à Varanasi, autrefois Bénarès. Sur les bords du Gange, c’est la ville la plus sacrée, et le temple l’un des hauts lieux de la religion hindouiste.

Indes, Agra, le Taj Mahal, décembre 1913

Les trois joyaux des Indes : l’islam et l’amour. Matérialisée dans le marbre comme Roméo et Juliette dans la langue théâtrale, voici l’une des histoires d’amour les plus emblématiques au monde, lesquelles on le sait finissent mal pour atteindre au statut de mythe. Arjumand Bânu Begam, d’origine perse, est la « merveille du palais » et l’épouse favorite de l’empereur moghol Shahab-ud-din Muhammad Khurram, le « roi du monde ». Elle a 19 ans quand ils se marient en 1612, elle meurt en couches à 38 ans avec leur quatorzième enfant. Militaire, artiste et bâtisseur, son époux lui fait construire ce fameux mausolée, le Taj Mahal, « la couronne du palais », achevé en 1648, qui associe les arts islamiques, perses, ottomans et indiens, et où il reposera auprès d’elle après sa mort en 1666.

Mongolie, cavalier sur la route d’Ourga, juillet 1913

On suppose que c’est lui : le Jalkhanz Kuthugtu, « saint incarné » du bouddhisme mongol, de son nom Sodnomyn Damdinbazar (1874-1923). Figure à la fois politique et religieuse, saisie ici dans les premières années d’indépendance de son pays vis-à-vis de la souveraineté chinoise. Il sera deux fois premier ministre de Mongolie sous l’autorité du Bogdo Khan, lui-même troisième personnage dans la hiérarchie des bouddhismes tibétains et mongols qui entretiennent des liens très étroits. Mais, sur la route d’Ourga – future Oulan-Bator –, ce cavalier aux fonctions officielles pourrait tout aussi bien être un descendant de Gengis Khan. Rien ne semble avoir changé aux confins du monde. Cependant, cela ne durera pas.

Mongolie, Ourga, deux soldats cosaques, juillet 1913

Au bout de ce même monde écartelé entre l’Asie millénaire, la Chine et la Russie à l’aube de leurs propres révolutions, une autre fin se joue, une autre naissance dans la douleur. Même endroit, même moment : deux soldats russes, alliés par rebond diplomatique à la Mongolie du Bogdo Khan, défendent les frontières extérieures contre les Chinois. Tout ira très vite ensuite, comme si le Transsibérien marquait une ligne à la fois dans l’espace et dans le temps, un glissement de terrain et de civilisation. Chasseurs, les « blancs » seront chassés par les « rouges » qui poseront ici, dans dix ans, la première pierre du bloc soviétique. Le cavalier mongol va disparaître, les cosaques aussi, et les anciens empires avec. Une épopée de fin du monde où l’amiral Alexandre Koltchak, le baron von Ungern-Sternberg, Grigori Semenov croisent, dans les wagons blindés du Transsibérien, l’aventurier Corto Maltese dessiné par Hugo Pratt.

Indochine, Tonkin, prêtresse du culte des Trois-Mondes, 1916

Présent au Viet Nam depuis le XVIe siècle, le culte des Trois Mondes célèbre les trois déesses-mères, celle du ciel, celle de l’eau, celle des montagnes et des forêts. Cela remonte au chamanisme des tribus nomades du nord, à l’animisme présent dans toute l’Asie du Sud-Est, avec ses prêtresses vêtues de rouge qui participent à des rituels de possession et de transe spirituelles. Le photographe est lui aussi médium, fixant le reflet d’une prêtresse d’un culte qui sera tout à la fois toléré, redouté, parfois interdit, avant que la croyance en les déesses-mères ne soit reconnue par l’Unesco en 2016, exactement un siècle plus tard, comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’ethnologue Dominique Rolland écrit à propos de cet autochrome : « Je ne sais pas ce qu’il y avait de tellement saisissant dans cette photo, le visage sans doute, vu sous deux angles différents et comme dupliqué […] Ou bien était-ce l’expression indéchiffrable, les yeux mi-clos, baissés vers le sol, la position du corps, on aurait dit une personne absente ».

Chine, Qufu, gardien du temple, tombeau de Confucius, juin 1913

C’était à Qufu, province du Shandong, dans le temple de Confucius. On ne serait pas étonné de trouver cette photo aujourd’hui dans un magazine sur papier glacé, entre les pages tourisme – patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994 – et la rubrique mode… Nous sommes pourtant dans les premières années du siècle dernier, dans la ville où le penseur, lettré, philosophe, premier grand théoricien politique de la Chine meurt en 479 av. J.-C. Maître Kong – en chinois, Kongfuzi, latinisé en Confucius par les jésuites – y enseigne dans les dernières années de sa vie sa doctrine morale et religieuse, fondée sur les vertus de tolérance, de bienveillance, de bonne conduite et d’amour du prochain ; autant dire celles qui fondent une société et pourraient le rapprocher de Platon. Commencé dès la mort de Confucius, non loin du cimetière et de la résidence familiale des Kong, le temple fut agrandi, reconstruit, restauré pendant plus de deux mille ans.

Chine, Moukden, la rue des bijoutiers, mai-juin 1912

Comme saisi dans une case des Aventures de Tintin, reporter, en Extrême-Orient – autrement dit Le Lotus bleu – Moukden, aujourd’hui Shenyang, est le siège des seigneurs de guerre mandchous. Sept ans plus tôt, en 1905, c’est ici que se déroule l’une des plus sanglantes batailles de la guerre russo-japonaise pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée, provoquant des dizaines de milliers de morts de part et d’autre. Dans moins de vingt ans, en 1931, l’incident de Moukden – un « vrai faux attentat » contre les intérêts d’une société de chemin de fer japonaise – servira de prétexte et de point de départ à l’expansionnisme impérialiste du Japon en Extrême-Orient. En attendant, le temps a repris son allure paisible dans la rue des bijoutiers de la ville intérieure.

Chine, Pékin, Chinois sur le « pont de la communication aisée » (Datongqiao), juin 1912

Trois mille ans d’histoire, siège de six grandes dynasties et officiellement capitale impériale unique depuis le XVe siècle, ville momentanément la plus peuplée du monde au XVIIIe siècle avec 1,3 million d’habitants, Pékin relève à la fois du tumulte populeux et du murmure méditatif. Sur l’un des innombrables ponts qui facilitent la circulation entre les palais, les jardins et les faubourgs, un homme écoute l’eau couler et passer l’histoire : Puyi, le dernier empereur de Chine, vient d’abdiquer à l’âge de 6 ans ; une longue marche s’annonce, la Chine ne sera plus jamais la même. L’homme porte encore la natte, obligatoire jusqu’à la chute de l’Empire, imposée depuis le XVIIe siècle par les Mandchous, d’origine nomade, aux Hans chinois qui portaient depuis la nuit des temps le cheveu long et le costume ample.

Japon, Tomo-no-ura, préfecture de Hiroshima, la baie et le port, automne hiver 1926-1927

La fin d’un monde (I). Port de pêche historique sur la mer intérieure de Seto à moins de vingt ans de la fin du monde. Le 8 août 1945, un champignon immatériel et une boule de feu s’élèveront dans le dos des pêcheurs, au-dessus de la préfecture d’Hiroshima, à 80 kilomètres de là, mettant fin définitivement à un empire, une civilisation, une certaine idée du Japon – et au-delà, à la planète telle qu’Albert Kahn la connaissait. Un siècle après, curieusement, le petit port de pêche au poulpe et à la daurade n’a pas beaucoup changé : prise au même endroit, une photo pourrait nous tromper. Au point que le lieu, en un certain sens préservé du siècle, a servi d’inspiration à Hayao Miyazaki pour son film d’animation Ponyo sur la falaise.

Japon, Nikko, fête du sanctuaire Töshögu, groupe revêtu de kamishimos (tenue de ville des samouraïs de l’époque Edo), octobre 1926

La fin d’un monde (II). Au premier regard, on pense à l’un de ces barouds d’honneur dont le Japon cultive le secret. Une troupe de samouraïs prendrait-elle la pose avant de lancer une dernière révolte contre le pouvoir délité et vacillant de l’empereur ? Quelque chose de fou et de flamboyant comme dans le film Le Dernier Samouraï ? La réalité est plus terre à terre. Ce sont des villageois vêtus à la mode des samouraïs lors du Shuki Taisai, les festivités automnales au sanctuaire de Töshögu, qui fut bâti au XVIIe siècle pour célébrer l’esprit divinisé de Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat d’Edo. L’ère des samouraïs est bien terminée : une autre élite militaire se lève…

Japon, Tokyo, école militaire, groupe d’officiers et d’instructeurs en arts martiaux, été 1926

L’origine d’un nouveau monde. En deux rangs. Au premier, les instructeurs en arts martiaux, prolongeant le code du bushido, ou du moins l’image que l’on s’en fait, dans un empire du Japon appelé à suivre une autre voie. Debout, derrière, les jeunes officiers de l’armée japonaise. Ce sont eux, ou leurs frères, qui déjà préparent les plans d’invasion de la Mandchourie (1931) puis de la Chine (1934). Peut-être seront-ils les mêmes qui bombarderont Pearl Harbor en 1941 ? Nous sommes l’été 1926 : en décembre, l’Empereur Hirohito accède au trône, les officiers vont ranger leurs katanas et bientôt faire tourner les hélices Mitsubishi des avions Zéros.

Japon, Miyajima, le torii marin de l’Itsukushima-jinja au crépuscule, automne hiver 1926-1927

Les globe-trotteurs d’Albert Kahn ne peuvent quitter le Japon sans en emporter une vision méditative, comme un dernier haïku photographique avant le retour vers l’Occident. Ici, l’une des « trois vues les plus célèbres du Japon » selon Hayashi Gasho, intellectuel confucéen du XVIIe siècle, lesquelles, curieusement, n’intègrent pas celle du Mont Fuji. À une poignée de pétales de cerisier du rivage, « la porte du Japon », 16 mètres de haut, 60 tonnes de bois laqué de vermillon, le grand torii flottant du sanctuaire shinto de l’île d’Itsuku. Remontant au XIIe siècle, de nombreuses fois relevé, sa construction actuelle date de 1875 et sera inscrite en 1996 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Canada, Winnipeg, Main Street, avril 1926

Un peu plus à l’Est, dans le Manitoba. Dans dix ans, Hergé utilisera l’exotisme du nom pour un album de Jo, Zette et Jocko, mais là, c’est à l’album Tintin en Amérique que l’on pense, dont la documentation commence à être constituée par Hergé dans ces années-là. Nous ne sommes pas à Chicago, mais à Winnipeg, métropole infiniment moins peuplée, mais toute la modernité du continent américain est bien présente, les immeubles qui s’élèvent vers le ciel, les magasins, les banques nationales, jusqu’à l’alignement, prémonitoire de la civilisation qui s’ouvre, des automobiles. Le célèbre modèle « T » de M. Henry Ford, produit universel à deux millions d’exemplaires, que tout le monde pouvait avoir dans la couleur qu’il souhaitait, à condition que ce soit le noir…

Canada, Calgary, Rocky Mountain Polo Pony Ranch, Springbank, mai 1926

Le retour au pays passe par la conquête de l’Ouest. Et l’invention du Nouveau Monde fait défiler dans les yeux européens une succession de clichés qui construiront le mythe américain – au sens continental puisque nous sommes ici au Canada. C’est l’imaginaire du Far West, plus près peut-être du Secret de Brokeback Mountain que de John Wayne, incarné par quatre cow-boys qui prennent la pose devant des prairies désertes. Leurs pères ont tué les derniers bisons ; dans moins de vingt ans, leurs fils débarqueront en Normandie pour sauver l’Ancien Monde au cours d’une guerre dont on pensait qu’elle n’aurait jamais lieu.

Brésil, Rio de Janeiro, vue de la Lagoa Rodrigo de Freitas depuis la route du Sumaré, 1909

Le sommet du mont Corcovado attendra une vingtaine d’années encore avant de recevoir la gigantesque statue du Christ Rédempteur que réalisera le sculpteur Paul Landowski, qui vient d’ailleurs d’installer son atelier dans le quartier des Princes à Boulogne, pas très loin de la propriété d’Albert Kahn. Sous cet angle, la ville de Rio est à peine visible mais on la devine à l’horizon, prospère. L’empire du Brésil est tombé, la « Vieille République » des hommes d’affaires a été proclamée, le pays se développe ; ce n’est plus l’Amérique de Pedro Álvares Cabral, premier navigateur européen à y accoster, mais plutôt celle placée par Hugo Pratt Sous le signe du Capricorne, où Corto Maltese va bientôt s’aventurer, entre magie et trafics en tous genres, dans un bruissement de jungle traversé par les cris des aras.

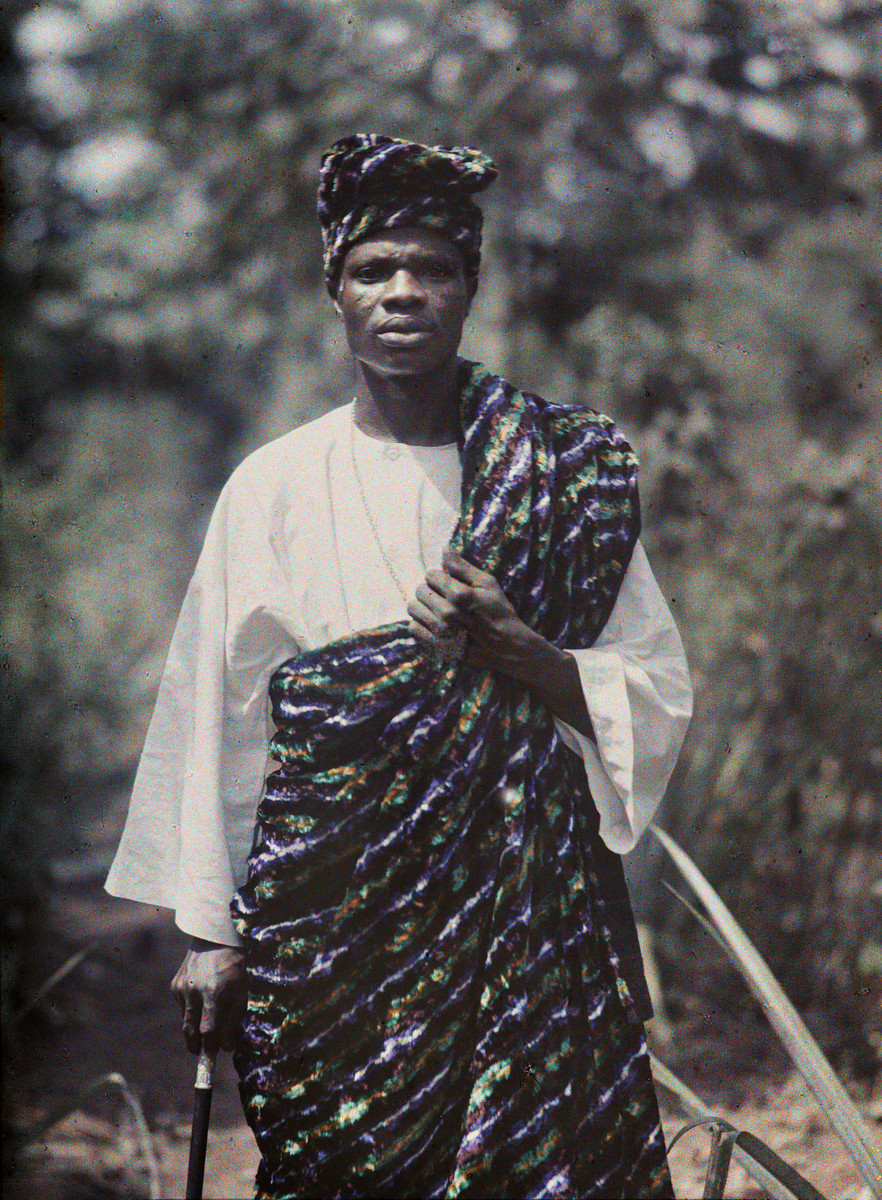

Dahomey (Bénin), Porto-Novo, portrait d’un chef Goun, janvier 1930

Toute géographie du voyage comporte ses zones inexplorées. Pour les Archives de la planète, hormis le Maghreb et l’Égypte, c’est l’immensité africaine qui n’aura pas le temps de passer sous le révélateur photographique. Seule incursion en Afrique noire : la mission dans la colonie du Dahomey sous la conduite du Père Francis Aupiais (1877-1945). Figure détonante, en conflit plus ou moins ouvert avec sa hiérarchie et le politique, le curé et directeur d’école de Porto Novo est moins un missionnaire à l’européenne qu’un passeur de culture respectueux, le promoteur d’une ethnographie de l’Afrique par les Africains. La noblesse de la pose de ce chef de l’ethnie Goun évoque la statuaire. Elle n’aurait sans doute pas été possible sans le regard curieux, connaisseur et bienveillant de celui qui menait, selon ses propres termes, une « croisade » pour l’art dahoméen et, au-delà, pour la reconnaissance des valeurs authentiques et ancestrales de la société africaine.

Italie, Vérone, vasque de la basilique San Zeno, mai 1918

La pièce maîtresse à l’intérieur de la basilique San Zeno de Vérone est un retable peint dans son atelier de Padoue par Andrea Mantegna un peu avant 1460. Mais ce n’est pas cela que choisit le photographe pour effectuer ce véritable travail de peintre, où l’on comprend comment les Flamands ont rapporté d’Italie la lumière dorée de leurs toiles. Ni le chef-d’œuvre de la peinture, ni même la vasque en porphyre provenant des thermes romains. Mais ce bénitier sculpté d’ombre dont il a réalisé plusieurs vues sous cet angle, plus ou moins exposées ; celle-ci seule touche à la grâce, pour la jeune fille qui s’est assise. Puisque nous sommes à Vérone, ne serait-elle pas, comme vue par l’esprit de Vermeer, l’une des suivantes de Juliette, dans le désarroi de sa mort annoncée ?

France, les Alpes, le plan de l’Aiguille, vallée de Chamonix, mars 1921

Le retour au pays passe par la vallée de Chamonix, comme si, une dernière fois, il fallait frôler l’aventure. Parce que c’en est une : on a beau savoir que les armées d’Hannibal avaient fait passer les Alpes à leurs éléphants, hisser au-delà de 2 000 mètres le matériel nécessaire aux prises de vue n’est pas une partie de campagne. L’aventure d’ailleurs est nouvelle. Si l’on excepte la randonnée mythique de Pétrarque au sommet du mont Ventoux en 1336, et la première ascension en 1786 du mont Blanc, la montagne est un territoire que l’on explore depuis moins d’un siècle. Avec un matériel succinct pour les premiers sportifs engagés dans un « alpinisme d’excellence » qui conduit quelques-uns à fonder, en 1919, le Groupe de Haute Montagne, aujourd’hui encore bien vivant. Dans trois ans, en 1924, Jacques de Lépiney, Jacques Lagarde et Henry de Ségogne vont ouvrir une voie ardue dans la face nord de l’Aiguille du Plan. Qui nous dit que ce n’est pas l’un d’entre eux qui traverse le champ ?

En trois autochromes, les meilleurs photographes d’Albert Kahn se révèlent, à la manière d’Arthur Rimbaud, artistes voyants. Ils fixent, pour eux qui ne le savent pas encore et pour nous qui en sommes glacés – parce que c’est notre histoire et qu’on n’a pas fini de se colleter avec – trois plaies vives du XXe siècle à peine ébauché : la guerre totale ; les génocides et déplacements de population ; l’avènement des totalitarismes. Artistes portés au-delà d’eux-mêmes, ils ont extirpé, du siècle qu’ils voyaient naître dans l’espérance de la paix et de l’harmonie universelle, les ombres et la houle du Bateau ivre du poète : « Et j’ai vu, quelquefois, ce que l’homme a cru voir ».

France, lieu indéterminé, cimetière militaire, 1919

La guerre totale. La douleur intime et la douleur universelle. Un cimetière militaire, en Champagne probablement ; un père et une mère, droits et noirs, s’épaulent sur la tombe de leur fils. À perte de vue, les tombes des soldats de cette Première Guerre mondiale qui fut la première à être totale, catalysant jusqu’au génie les énergies et les savoir-faire pour tuer plus et mieux que toutes celles qui l’ont précédée. Que les dix-huit millions de morts soient, du moins pour la part française, majoritairement militaires, ne doit jamais masquer que dans une armée de conscription, le soldat d’aujourd’hui était le civil d’hier ; notre père, notre frère, notre fils comme pour ce couple en deuil, avec sa pauvre couronne et son monde désormais fracturé. Que les guerres qui ont succédé à la si mal nommée « der des ders » et à la suivante – plus de soixante millions de morts… – ne se proclament plus « mondiales », elles n’en demeurent pas moins « totales » : le périmètre géographique ne modifiant rien au principe d’éradication du vivant qui s’y trouve.

Thrace, Andrinople (Turquie, Edirne), émigrants dans un wagon de marchandises, novembre 1922

Octobre 1922, l’armistice de Moudanya signe la fin de la guerre opposant, depuis 1919, la Grèce aux Turcs de Mustafa Kemal, lesquels obtiennent dans la victoire le droit d’occuper la Thrace orientale. En novembre, ce sont plusieurs centaines de milliers de Grecs, de Bulgares et d’Arméniens qui fuient la région frontalière. Le célèbre Ernest Hemingway ainsi que l’écrivain arménien Hagop Aghassian, rescapé des déportations de 1915, sont à Andrinople et assistent à la « migration forcée » des populations à pied, en charrettes ou dans des wagons verrouillés, par ce que l’historien Philippe Ariès appellera une « monstrueuse invasion de l’homme par l’histoire ». L’image nous gifle aujourd’hui avec une violence à couper le souffle, nous qui croyions en avoir fini avec les génocides et les déportations, et refusons de voir que nous avions tort.

Turquie, Angora (Ankara), le camarade Aralof, ambassadeur de la République des Soviets, jour de la création de l’URSS, 30 décembre 1922

Troisième volet de ce triptyque d’artistes visionnaires : le bureau de Semyon Aralov, traité à la manière d’un Caravage. Une vision dramatisée par la mise en scène du personnage : membre fondateur de la Tchéka, la première police politique soviétique (future Guépéou puis NKVD puis KGB puis FSB) ; premier directeur général du service de renseignement militaire de l’armée soviétique (le GRU) ; chef opérationnel du renseignement sous couverture diplomatique… Dans le regard de Semyon Aralov, il y a la toute-puissance, la menace et la terreur, qui n’ont plus besoin de la mitraillette mais du tampon bureaucratique et de la lettre de cachet. Un bureau dans les ténèbres, symbolique des totalitarismes qui ont sculpté le siècle avec l’Allemagne nazie, et rôdent sur le suivant comme un décourageant cortège.

France, palais de Versailles, la table historique de la signature du traité de Versailles, 1er juillet 1919

La pièce est finie, la scène est vide, le rideau tombe sur la « der des ders ». Alors se lève l’espoir partagé d’une paix mondiale et universelle, comme il y eut une guerre mondiale et universelle. Même si l’on sait aujourd’hui ce qui advint, la boucle semble bouclée avec cette photo emblématique de l’idéal pacifiste d’Albert Kahn. Elle répond, à la fin du voyage et dans des odeurs d’encaustique et de tabac, à celle de l’ouverture et au parfum des roses de Tagore. Peut-être même Albert Kahn, habitant Boulogne, s’est-il rendu en personne à Versailles, pour assister en voisin à la signature d’un traité qui, forcément, essentiellement, animait en lui des espérances.